Arbeitsbedingungen von Hebammen in Kliniken verbessern

24. Sitzung, 22. März 2018

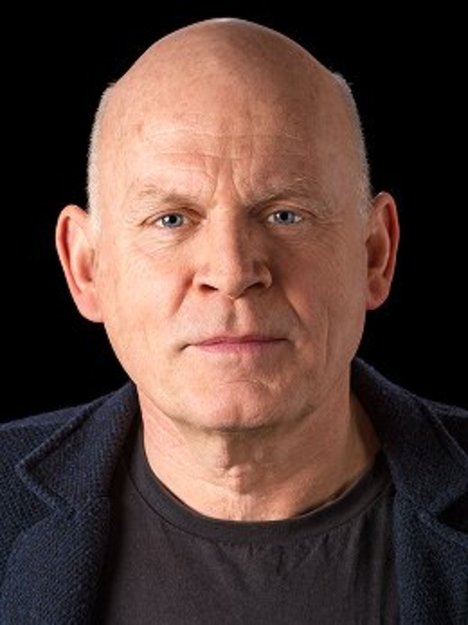

Dr. Wolfgang Albers (LINKE):

Vielen Dank, Herr Präsident! – Meine Damen, meine Herren! Herr Kluckert! Wenn Ihnen das Thema so wichtig ist, dass Sie keine Zwischenfragen zulassen, dann frage ich mich: Warum haben Sie sich bei diesem Thema nicht sachkundig gemacht?

Im Jahr 2015 wurden in Berlin pro Tag 104 Kinder geboren. 2016 waren es 112, und 2017 werden es wahrscheinlich 110 sein. In absoluten Zahlen: 2015 hatten wir 38 030 Geburten, 2016 41 087, und im ersten Halbjahr 2017 waren es 20 118. So sieht der sogenannte Babyboom ganz nüchtern in realen Zahlen aus. Es gibt in dieser Stadt 19 Geburtskliniken, darunter neun ausgewiesene Perinatalzentren. Diese 19 Kliniken halten derzeit mindestens 54 Vorwehenplätze und 84 Entbindungsplätze rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr vor. Bezogen auf die vorhandenen Entbindungsplätze fanden 2016 1,33 Geburten pro Entbindungsplatz in dieser Stadt pro Tag statt. Darüber hinaus gibt es in dieser Stadt neun Geburtshäuser und zwei Hebammenpraxen für außerklinische Geburten, in denen zusammen im Jahr 2015 1 048 Kinder zur Welt kamen. Die meisten Geburten wurden in der Charité gezählt. 2015 waren es 5 161, 2016 5 441 und in 2017 5 495. Innerhalb von drei Jahren ist das ein Anstieg um exakt 334 Geburten pro Tag, also jetzt knapp eine Geburt pro Tag mehr als 2015. Die zweitgrößte Geburtsklinik in der Stadt, das St. Joseph Krankenhaus, verzeichnete 2017 mit 4 157 Geburten gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 217 Geburten. Natürlich spiegelt eine solche Statistik nicht die tatsächlichen klinischen Abläufe vor Ort wider, aber wie bei dieser Datenlage ein Ausnahmezustand für Schwangere in Berlin behauptet werden kann, erschließt sich dem Betrachter zunächst nur schwer.

Richtig ist, dass sich die Entbindungen in der Praxis nicht gleichmäßig auf die einzelnen Kliniken der Stadt verteilen, weil natürlich jede Frau das Recht hat, in der Klinik zu entbinden, die sie sich ausgesucht hat. Da gibt es in der Tat erkennbare Präferenzen für bestimmte Abteilungen, die besonders häufig frequentiert werden. Dass das dann zur zeitweisen Überlastungen einzelner Kreißsäle führen kann, die deswegen vorübergehend gesperrt werden müssen, liegt auf der Hand. Selbst in den bestausgestatteten Kreißsälen werden Sie immer wieder solche Engpässe erleben, die dann der Wahl des freien Geburtsortes auch einmal objektive Schranken setzen. Das Netz der geburtshilflichen Versorgung ist aber in der Fläche so dicht, dass solche Lagen in der Regel problemlos aufgefangen werden können. Ab April wird es mit dem Leitsystem IVENA – es wurde bereits erwähnt – dann auch möglich sein, frühzeitiger zu erkennen, welche Klinik gerade voll ausgelastet ist und wo freie Kapazitäten vorhanden sind. Wir haben uns im Gesundheitsausschuss mit der Problematik in einer Expertenanhörung beschäftigt. In keinem Fall wurde bisher ein geburtshilflicher Notfall von einer Berliner Klinik abgewiesen.

Geburten sind nicht planbar, und Geburtstermine lassen sich nun einmal nicht takten. Die Auslastung der Kreißsäle ist deshalb nicht steuerbar. Es wird Nächte geben, da bleibt der Kreißsaal leer, und es wird immer wieder auch Nächte geben, wo dort fünf Frauen gleichzeitig mit Wehen liegen. Für solche Situationen gilt es, und das obliegt der klugen Organisation in den Kreißsälen, mit intelligenten Rufdienstregelungen und flexibler Raumnutzung kurzfristig die Ressourcen aufzustocken. Politisch gilt es, die weitere reale Entwicklung der Geburtenzahlen für eine zukünftige, bedarfsgerechte Krankenhausplanung im Auge zu behalten. – Ich darf Sie daran erinnern, Herr Ludewig – Sie haben gerade eine entsprechende Anfrage an den Senat gerichtet –, dass es Ihr Gesundheitssenator war, der im letzten Krankenhausplan die Zahl der gynäkologisch-geburtshilflichen Betten von 1 189 im Jahr 2013 auf 1 146 zum 1. Januar 2015 um 43 Betten heruntergefahren hat. Nichtsdestoweniger: Fünf Kliniken planen heute schon Kapazitätserweiterungen in ihren Kreißsälen. Der Senat stellt dafür aus SIWANA-Mitteln 20 Millionen Euro als Investition in die Zukunft zur Verfügung.

Nun zum Problem der Hebammen: 2015 hatten 927 Hebammen in der Stadt die Zulassung für eine freiberufliche Tätigkeit. Davon hatten 698 auch eine entsprechende Tätigkeit angemeldet. 482 waren ausschließlich freiberuflich tätig, und 216 waren es als eigentlich angestellte Hebammen in zusätzlicher freiberuflicher Tätigkeit. Legt man die Zahl derer zugrunde, die für 2015 eine Tätigkeit angemeldet hatten, hätte im Jahr 2016 jede freiberufliche Hebamme in Berlin knapp fünf Geburten im Monat zu betreuen gehabt. Wenn Sie im Internet nach Hebammen in Berlin suchen, finden Sie eine Berliner Hebammenliste. In der sind nach Bezirken aufgeteilt allerdings nur 316 Hebammen gelistet. In einem anderen Portal „Schwanger in meiner Stadt“ sind es nur 300. Es ist mir völlig unklar, warum die Hebammenverbände bisher nicht in der Lage waren, angesichts der wohl berechtigten Klagen von Schwangeren, Hebammen zu finden, diese Listen zu komplettieren. Nicht einmal die Hälfte der tätigen Hebammen ist dort aufgeführt. Sie bekommen jetzt aus Lottomitteln rund 87 000 Euro, um die digitale Vermittlung verfügbarer Hebammen für die Schwangeren zu verbessern. Mal sehen, ob es dann klappt.

Es gibt in der Stadt momentan 192 Ausbildungsplätze für Hebammen, vereinbart ist eine Aufstockung um 130 bis 2020. Das verbessert die aktuelle Personalsituation in den Kliniken nicht. Dort waren 2016 insgesamt 292 Hebammen tätig. Aktuell sind 25 Stellen unbesetzt. Nur 115 der Hebammen arbeiten in Vollzeit, alle anderen in der Regel auf eigenen Wunsch in Teilzeit. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen sind es sicherlich die zum Teil unsäglichen Arbeitsbedingungen, die die Hebammen aus den Kreißsälen treiben. In drei Kliniken zum Beispiel müssen die Hebammen nach ihrer Arbeit tatsächlich noch Putzdienste leisten. Die daraus resultierenden Personalprobleme sind deshalb unbestritten oftmals hausgemacht. Die Flucht aus den Kreißsälen bedingt dann genau jenen vielfach beklagten Personalnotstand, der zu der wiederum Flucht verursachenden Arbeitsüberlastung für die noch Verbliebenen führt, denn Personal für Nachbesetzungen ist in der Regel nicht zu finden.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch das bittere Fazit eines Chefarztes:

Als Angestellte in Teilzeit sichern sie sich über uns zwar sozialversicherungstechnisch ab, im Kreißsaal stehen sie uns aber nur bedingt zur Verfügung, weil sie sich überwiegend der vermeintlich lukrativeren freiberuflichen Tätigkeit widmen. Und das begründen sie dann mit schlechten Arbeitsbedingungen, für die sie durch ihr eigenes Verhalten auch Mitverantwortung tragen.

Es greift deshalb zu kurz, nur nach mehr Ausbildungsplätzen für mehr Hebammen zu rufen. Entscheidender ist es, die bereits vorhandenen Hebammen über eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen langfristig auch tatsächlich an die Kliniken zu binden – über attraktivere Vollzeitstellen. Man kann aber auch über ein Belegsystem nachdenken, bei dem die freiberufliche Hebamme fest mit der jeweiligen Klinik kooperiert und dabei in ihrer Tätigkeit durch die Klinik auch dann versicherungsrechtlich abgesichert ist, wenn sie in Kooperation mit der Klinik z. B. ambulant tätig wird.

Noch kurz zur Haftpflichtfrage: Das Problem, Herr Kluckert, betrifft nur die Hebammen, die noch eigenverantwortlich außerklinische Geburten durchführen. Die Beleghebammen bei Charité und Vivantes sind über die Häuser bis zu einem Schaden von 10 Millionen Euro versichert. In Haftpflicht genommen wird eine Hebamme dabei nur dann, wenn ein eigenes, schuldhaftes Fehlverhalten oder eine grobe Fahrlässigkeit der Geburtshelferin zum Schaden geführt hat. Von „groben Behandlungsfehlern“ spricht der Bundesgerichtshof immer dann, wenn bei allem Verständnis für gelegentliches menschliches Fehlverhalten bei Anwendung des gebotenen Ausbildungs- und Wissensmaßstabes so sehr gegen elementare Regeln verstoßen worden ist, dass ein solcher Fehler schlechterdings nicht vorkommen darf. Deshalb gibt es auch keinen plausiblen Grund, hier vom Verursacherprinzip abzuweichen, und wenn, warum dann nur bei den Hebammen und nicht bei allen anderen Heilberufen auch. Wohlgemerkt, es geht um grobe Fahrlässigkeit. Komplikationen, die unter der Geburt lebensrisikobedingt auftreten können, sind durch die Kassen abgedeckt. Eine quasi öffentliche Haftung für Schäden, die durch grob schuldhaftes Verhalten einzelner Hebammen entstanden sind, ist politisch nicht zu vermitteln und rechtlich auch nicht umzusetzen. – Vielen Dank!

Präsident Ralf Wieland:

Für eine Zwischenbemerkung hat der Kollege Kluckert das Wort. – Bitte schön!

Florian Kluckert (FDP):

Vielen Dank, Herr Präsident! – Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Dr. Albers! Zu Ihren Ausführungen zwei Dinge: Erstens, die freien Hebammen brauchen diese Haftpflichtversicherung auch, obwohl sie bei der Geburt eventuell gar nicht dabei sind. Sie sind für die Vor- und die Nachbetreuung zuständig, aber natürlich brauchen sie die Versicherung, denn es kann auch in der Vorbetreuung irgendetwas passieren. 6 000 Euro im Jahr kann sich eine freie Hebamme nicht leisten.

Warum ich mich aber ursprünglich zu Wort gemeldet habe: Sie haben mir vorgeworfen, ich hätte mich nicht richtig in die Materie eingelesen, und haben anschließend einen Vortrag über statistische Zahlen der Geburtshilfe gehalten. Mit der Statistik ist das so eine Sache, entweder man kann sie oder man kann sie nicht. Ich erkläre Ihnen einmal anhand eines Beispiels, das hier jeder versteht, warum Ihr Beispiel nicht aufgeht. Wenn Sie dafür zuständig wären, einen Fahrstuhl in einem Bürogebäude zu bauen, dann würden Sie sich am Montag um 0.01 Uhr mit der Stoppuhr hinstellen und bis Sonntagabend 24.00 Uhr zählen, wie viele Menschen mit dem Fahrstuhl hoch- und runterfahren. Dann werden Sie feststellen, dass im Mittel zwei Personen pro Minute den Fahrstuhl benutzen. Dann bauen Sie einen Fahrstuhl für zwei Personen und wundern sich, dass in der Rushhour des Berufsverkehrs 30 Personen vor dem Fahrstuhl stehen, warten und weder nach oben noch nach unten kommen.

Das geschieht, wenn man das statistische Mittel nimmt. Es unterscheidet Ihre Politik von unserer: Wir wollen nicht, dass die Geburtshilfe im statistischen Mittel irgendwie funktioniert, wir wollen, dass die Geburtshilfe auch dann funktioniert, wenn es zu Engpässen kommt, damit jeder eine gute und zufriedenstellende Geburt in dieser Stadt erlebt und nicht nur dann, wenn im Mittel gerade einmal Plätze frei sind. – Vielen Dank!

Präsident Ralf Wieland:

Herr Dr. Albers, Sie haben die Möglichkeit, zu erwidern. – Bitte schön!

Dr. Wolfgang Albers (LINKE):

Das kann man relativ kurz machen, denn das bestätigt, Herr Kluckert, dass Sie sich nicht wirklich in die Materie eingelesen haben. Es gibt unterschiedliche Versicherungstarife. Die Hebamme, die nicht außerklinisch, geburtshilflich, eigenverantwortlich Geburten leitet, hat einen anderen Versicherungstarif als die Hebamme, die beratend bzw. steuernd tätig wird. Die Unterschiede sind eklatant. Betroffen sind in der ganzen Bundesrepublik ca. 3 500 Hebammen, die heute noch außerklinische Geburten betreiben. Alle anderen haben andere Versicherungsverträge. Das ist das Erste.

Zweitens: Die Schadensrate bei Zwischenfällen im außerklinischen Geburtsbereich liegt nach einem Gutachten, dass das Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben hat und vom IGES Institut durchgeführt worden ist, bei 40 auf 1 000. Das sind 4 Prozent. Mit einer solchen Komplikationsrate hätte jede geburtshilfliche Klinik aber ganz erheblichen Erklärungsbedarf ihrer Qualität. So ist es nur rechtens, dass, wenn man außerklinische Geburten durchführt, man auch so versichert ist, dass die langfristigen Schäden am Kind – und auch für die Eltern – adäquat abgedeckt werden. Das geht nicht dadurch, dass man mit öffentlichen Geldern das schuldhafte Versagen subventioniert, sondern das geht nur dadurch, dass man über entsprechende Qualitäts- und Versicherungsmaßnahmen die Leute in die Verantwortung nimmt.

Wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass im Weiterbildungsangebot für die Hebammen hier in Berlin 15 Fortbildungsstunden im Jahr veranschlagt werden – 45 in drei Jahren –, dann gibt das sehr zu denken. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie außerklinisch die gleichen Standards zur Prämisse werden, wie sie in den Kliniken heute schon gelten.

Eine ganz wichtige Sache ist z. B., dass sie auch nach den Empfehlungen der Hebammenverbände bei einer außerklinischen Geburt mit zwei Hebammen arbeiten müssen, damit sie immer eine zusätzliche Hand haben. Das wird nur in 63 Prozent der Fälle tatsächlich außerklinisch garantiert. Wer will einen solchen Leichtsinn denn öffentlich subventionieren? – Vielen Dank!